L’affaire Epstein n’est pas un simple scandale judiciaire, ni une zone grise de plus dans l’histoire des élites. Elle porte sur un système de trafic sexuel de mineures, issues de milieux défavorisés, recrutées, manipulées et exploitées pour être mises à disposition d’hommes riches. Les faits établis par la justice américaine décrivent une organisation structurée, financée, pensée pour satisfaire une clientèle protégée par son statut social, politique ou économique. Parmi les noms cités dans les témoignages figure notamment celui du prince Andrew, qui a toujours nié toute implication, sans jamais avoir été jugé sur le fond. C’est dans ce contexte, lourd et documenté, que certaines victimes ont choisi de parler, en sachant parfaitement ce que cela leur coûterait.

Après l’arrestation de Jeffrey Epstein, plusieurs victimes ont accepté de sortir de l’anonymat. Elles ont témoigné devant les tribunaux, dans des enquêtes civiles, mais aussi dans les médias internationaux. Leurs récits concordent sur des points essentiels : le ciblage de jeunes filles vulnérables, issues de milieux défavorisés, la promesse d’argent facile, puis l’enfermement progressif dans un système d’exploitation où le refus n’était plus une option. Certaines ont décrit des rencontres imposées avec des hommes très vieux et puissants, protégés par leur statut, dans des résidences privées, loin de tout regard extérieur.

Ces témoignages ont provoqué, à chaque fois, une onde de choc médiatique. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, l’indignation a été massive. Puis l’attention s’est déplacée. Les procédures se sont complexifiées. Les dossiers se sont fragmentés. Et les jeunes femmes qui avaient parlé sont restées seules avec ce qu’elles avaient révélé. Car témoigner ne met pas fin à la violence : cela l’expose, la prolonge, l’inscrit dans le regard public, souvent sans offrir de réparation réelle.

La question centrale n’est donc pas seulement judiciaire. Elle est profondément politique et morale : pourquoi certaines voix s’éteignent-elles sans provoquer d’enquête approfondie, sans remise en cause structurelle, sans exigence de vérité complète ? Et que dit de nos démocraties le fait que des affaires impliquant les plus vulnérables soient celles que l’on abandonne le plus facilement dès qu’elles menacent les plus puissants ?

Une affaire judiciaire systématiquement fragmentée

Si l’affaire Epstein nous semble inachevée, ce n’est pas par manque d’éléments, mais parce que son traitement judiciaire est resté partiel. Dès l’origine, la vérité a été morcelée. La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule en août 2019 avant tout procès, a constitué une rupture majeure. Avec lui disparaissait la possibilité d’un jugement public, contradictoire, capable d’exposer des personnes puissantes. Officiellement qualifiée de suicide, cette mort suspecte a surtout eu pour effet de mettre fin à la procédure.

Ce qui a suivi n’a fait qu’accentuer cette dilution. Les affaires ont été scindées : d’un côté, le dossier pénal Epstein, clos par sa mort ; de l’autre, le procès de Ghislaine Maxwell (l’ex-compagne d’Epstein), limité à son rôle personnel. À aucun moment, la justice n’a reconstitué publiquement la chaîne complète : recrutement, exploitation, clients, protections.

La déclassification récente de documents aurait pu combler ce vide. Elle l’a en réalité confirmé. Les fichiers rendus publics sont massivement caviardés, fragmentaires, privés de noms, de liens, de continuité. Ils donnent à voir des pièces sans jamais révéler le puzzle dans son ensemble. Pas de confrontation globale des faits. Pas de responsabilités établies au-delà des exécutants directs. Une affaire immense, réduite à une succession de silos judiciaires, où la vérité, faute d’être jugée, a été progressivement dissoute.

Ghislaine Maxwell : de la condamnation à la stratégie de survie

Condamnée en 2021 pour son rôle central dans le système d’exploitation sexuelle organisé par Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell demeure aujourd’hui la seule figure de premier plan de cette affaire à purger une peine de prison. Elle est aussi, désormais, l’une des plus silencieuses sur le fond du dossier. Un silence sélectif.

Depuis son incarcération, Maxwell n’a cessé de tenir une ligne de défense très précise : affirmer publiquement que Donald Trump n’a jamais été impliqué dans les crimes de Jeffrey Epstein. Elle l’a répété dans plusieurs déclarations relayées par ses avocats et par la presse américaine, prenant soin de distinguer Trump des autres figures gravitant autour d’Epstein, le qualifiant de gentleman. Ce positionnement n’est ni neutre, ni anodin. Il intervient dans un contexte où chaque parole peut peser lourd.

Et le hasard fait bien les choses ; récemment, Ghislaine Maxwell a été transférée vers un établissement pénitentiaire offrant des conditions de détention nettement plus favorables. Elle y bénéficie désormais d’un régime plus souple :

– accès élargi aux activités quotidiennes,

– conditions matérielles améliorées,

– environnement moins contraignant,

– possibilités accrues de contacts avec l’extérieur,

– et un cadre global qualifié par plusieurs observateurs de prison de luxe.

Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait sembler administratif. Mais leur enchaînement interroge. Dans le système judiciaire américain, la réduction de peine, le transfert vers un établissement plus confortable ou la perspective d’une grâce présidentielle ne sont pas des abstractions. Ce sont des outils bien réels, inscrits dans l’architecture du pouvoir.

Aucune preuve formelle qu’un accord existe. Mais la logique est connue, documentée, presque banalisée : la loyauté se monnaie, le silence protège, et certains soutiens valent plus que d’autres. Dès lors, une question s’impose, sans qu’il soit besoin de l’énoncer frontalement : dans quelle mesure ces avantages sont-ils le fruit d’un comportement exemplaire… ou la récompense d’un alignement soigneusement maintenu ?

Ce doute n’est pas accessoire. Il touche au cœur même de la confiance que l’on peut accorder à une justice censée être indépendante. Car lorsque les conditions de détention semblent évoluer au rythme des prises de position politiques, ce n’est plus seulement une affaire pénale. C’est un signal envoyé à tous : dans certains dossiers, parler peut coûter cher, mais se taire ou soutenir les bons alliés peut rapporter beaucoup.

Trump, Epstein et la zone grise du pouvoir

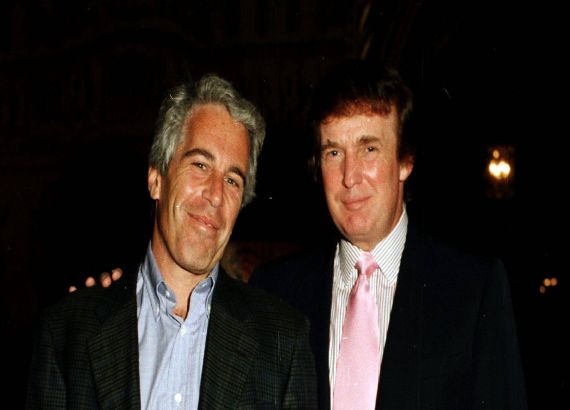

Dans l’affaire Epstein, la question n’est pas seulement celle des relations privées, mais celle de ce qui n’a jamais été judiciairement examiné, malgré l’abondance d’éléments publics. De nombreuses photographies montrent Donald Trump en présence de Jeffrey Epstein, entourés de très jeunes filles lors d’événements mondains. Ces images ne sont ni rares, ni ambiguës : elles attestent d’une proximité sociale répétée, assumée, visible et une présence évidente aux soirées organisées par Epstein. Pourtant, malgré cette documentation visuelle abondante, aucun procureur n’a jamais mené d’investigation pénale approfondie visant Donald Trump dans le cadre du réseau Epstein. Pas d’audition publique. Pas de confrontation des faits. Pas de tentative officielle visant à établir ce qu’il savait, ce qu’il a vu, ou ce qu’il a pu ignorer. Cette absence de démarche judiciaire interroge d’autant plus que d’autres figures, parfois bien moins exposées, ont fait l’objet d’examens détaillés.

Lors d’un déplacement à bord d’Air Force One le 14 novembre 2025, alors qu’il revenait de Washington vers son club privé à Mar-a-Lago, le président Donald Trump a été interpellé par une question portant sur les fichiers récemment rendus publics dans l’affaire Epstein. Catherine Lucey, correspondante à la Maison-Blanche pour Bloomberg News, l’avait interrogé avec pertinence : « Si rien d’incriminant n’apparaît dans ces fichiers, pourquoi ne pas les rendre entièrement publics ? » Avant même qu’elle ait terminé sa question, Trump s’est approché, lui a pointé le doigt au visage et a lancé sèchement : « Quiet. Quiet, piggy. » (“La ferme, la ferme, truie.”) Source

La scène, captée à l’intérieur de l’avion présidentiel, est rapidement devenue virale. Ce n’est pas un incident isolé dans le comportement de Trump envers des journalistes, en particulier des femmes. D’autres commentaires désobligeants adressés à des femmes journalistes ont été documentés ces dernières années, soulignant ses réactions hostiles lorsqu’on met en cause sa responsabilité ou sa transparence. Source

La réaction de Trump envers Lucey tournant une question de démocratie et de transparence en insulte personnelle pose une interrogation fondamentale : est-ce la manière dont un président répond à des questions légitimes d’un média sur un sujet d’intérêt public ? Dans un système démocratique censé garantir la liberté de la presse et l’indépendance des questions journalistiques, la réponse d’un dirigeant devrait être mesurée, factuelle et respectueuse. Une telle tirade, dirigée contre une femme pour avoir exercé son travail, soulève la question de savoir si ce type de réaction est compatible avec l’exercice responsable du pouvoir, ou s’il révèle au contraire une volonté de protéger des intérêts personnels ou politiques plutôt que d’affronter la transparence exigée par une société démocratique.

Donald Trump continue de balayer l’ensemble des éléments liés à l’enquête en les qualifiant de fake news, y compris l’épisode désormais largement documenté de la carte d’anniversaire qu’il aurait envoyée à Jeffrey Epstein. Selon plusieurs sources, cette carte comportait un dessin représentant une femme nue, accompagné d’un message manuscrit équivoque : « Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey. ». Le texte se poursuit par une phrase tout aussi troublante « Les énigmes ne vieillissent jamais, as-tu remarqué cela ? », avant de se conclure par : « Joyeux anniversaire. Que chaque jour soit un autre merveilleux secret. »

Plutôt que d’apporter des explications de fond sur ce document, Trump rejette l’ensemble de ces éléments comme de pures inventions médiatiques, sans jamais répondre sur le contenu lui-même ni sur ce qu’il révèle de la nature de sa relation avec Epstein.

Source

Il est essentiel de le rappeler : ces éléments ne constituent pas une preuve de culpabilité. Mais ils constituent un faisceau de faits suffisamment sérieux pour justifier un contrôle judiciaire, au nom du principe fondamental d’égalité devant la loi. Or, ce contrôle n’a jamais eu lieu.

Lorsque la justice renonce, par prudence ou par calcul, à examiner les zones d’ombre entourant les plus puissants, elle envoie un signal clair : certains statuts sont au-dessus du soupçon judiciaire. Ce n’est pas l’innocence qui est affirmée, mais l’intouchabilité qui s’installe.

La question centrale dépasse donc largement le cas Trump. Elle touche au cœur même de l’État de droit : la justice peut-elle réellement enquêter sur ceux qui ont le pouvoir de l’influencer, voire de la contraindre ? Ou existe-t-il, au sommet du pouvoir, une zone grise où la vérité devient politiquement trop coûteuse pour être recherchée ?

Des services rendus entre puissants

Il n’est pas nécessaire d’imaginer un complot pour comprendre comment certaines affaires s’éteignent. Le système américain dispose de mécanismes parfaitement légaux qui, combinés, peuvent suffire à neutraliser une vérité dérangeante sans jamais laisser de trace écrite.

La grâce présidentielle en est l’exemple le plus emblématique. Inscrite dans la constitution, elle permet à un président d’annuler ou d’alléger une peine, sans justification judiciaire, sans contrôle extérieur réel. Elle est présentée comme un outil d’exception, mais son existence seule introduit un déséquilibre : lorsqu’un justiciable sait qu’une décision politique peut effacer une condamnation, le rapport à la vérité change. La loyauté, le silence ou certaines prises de position deviennent des variables stratégiques.

Le 30 mai 2025, lors d’un échange avec la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump est interrogé sur sa relation avec Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy. Le président reconnaît une proximité passée. Il explique qu’il connaissait bien Combs, qu’ils fréquentaient les mêmes cercles mondains et qu’il participait à ses soirées à une époque où ce dernier figurait parmi les personnalités les plus influentes de l’industrie musicale et du divertissement. Trump décrit cet environnement comme celui des fêtes de luxe, peuplées de célébrités, de milliardaires et de figures du pouvoir. Selon lui, leur relation se serait brusquement dégradée au moment où il a annoncé son intention de se présenter à l’élection présidentielle. À partir de là, affirme Trump, Sean Combs serait devenu distant, presque froid.

Interrogé dans la foulée sur l’éventualité d’une grâce présidentielle, Trump répond qu’aucune demande officielle ne lui a été adressée, tout en précisant qu’il « regarderait les faits » si tel était le cas. Cette réponse, en apparence prudente, prend un relief particulier au regard de ce qu’il vient d’exposer : l’histoire d’une relation amicale, rompue non pas à cause de faits graves reprochés à Combs, mais en raison d’un désaccord ou d’un refroidissement personnel.

Nous parlons bien du magnat du hip-hop Sean Combs traduit en justice aux États-Unis dans une affaire impliquant des accusations extrêmement graves : crime organisé (racketeering), trafic sexuel et transport de personnes à des fins de prostitution. Lors de son procès en 2025 devant le tribunal fédéral de Manhattan, il a été acquitté des chefs les plus lourds, mais condamné pour deux infractions liées au transport de personnes à des fins de prostitution, écopant de plus de quatre ans de prison.

Comment expliquer que Donald Trump se retrouve, encore et encore, à la périphérie d’affaires impliquant des hommes accusés ou condamnés pour des crimes sexuels graves ? Jeffrey Epstein hier, Sean Combs aujourd’hui, et sans doute d’autres cercles que l’on ne connaît pas encore. Ce n’est plus un épisode isolé, ni une coïncidence sociale. C’est un schéma. Un environnement. Une attraction constante vers des univers où l’on croit que tout a un prix. La question n’est donc plus seulement juridique ou politique, mais psychologique et morale : qu’est-ce que cela dit d’un homme dont les relations récurrentes gravitent toujours autour de figures impliquées dans l’exploitation de jeunes filles défavorisées, la prédation et l’abus ? Et jusqu’où une démocratie peut-elle accepter que ce type de proximité devienne une habitude sans jamais être interrogée en profondeur ?

Les hommes comme Trump s’en sortent toujours grâce aux pressions politiques indirectes, rarement visibles, mais bien connues des acteurs institutionnels. Un procureur n’a pas besoin de recevoir un ordre explicite pour comprendre qu’un dossier est sensible. Les carrières, les nominations, les budgets, les perspectives futures suffisent souvent à orienter les priorités. Certaines enquêtes avancent vite. D’autres s’enlisent. Certaines pistes sont explorées. D’autres ne le sont jamais.

À cela, s’ajoute les silences institutionnels. Ceux qui ne font pas de bruit, mais qui pèsent lourd. Ne pas ouvrir une enquête. Ne pas convoquer un témoin. Ne pas centraliser des procédures pourtant liées. Chaque décision prise isolément peut sembler justifiable. Ensemble, elles produisent un résultat clair : l’impossibilité d’un procès global.

L’histoire judiciaire américaine offre plusieurs exemples où des élites ont ainsi évité un jugement sur le fond. Des affaires financières, politiques ou sécuritaires ont été fragmentées, prescrites, ou refermées sans que les responsabilités les plus élevées ne soient jamais établies. Non par absence de faits, mais par choix structurels.

C’est là que réside le cœur du problème. Il ne s’agit pas de désigner des coupables à l’avance, mais de constater l’existence d’un système de protection implicite, dans lequel chacun connaît les limites à ne pas franchir. Comme le résume une logique tristement répandue dans les sphères de pouvoir :

« Il n’est pas nécessaire qu’un ordre soit donné pour que chacun comprenne ce qu’il ne faut pas faire. »

Dans un tel cadre, la justice n’est pas frontalement empêchée. Elle est simplement contenue. Et c’est précisément ce qui la rend si difficile à remettre en cause.

Et la démocratie dans tout ça ?

Au cœur de toute démocratie moderne se trouve un principe simple, presque sacré : la justice doit être la même pour tous. Elle ne distingue ni la fortune, ni la notoriété, ni le pouvoir. Elle est censée protéger les plus faibles et contraindre les plus forts. Sans cela, l’État de droit n’est qu’une façade.

Or, la perception qui s’impose aujourd’hui est tout autre. Pour les citoyens ordinaires, la justice peut être rapide, implacable, parfois brutale. Les procédures s’enchaînent, les sanctions tombent, la marge de manœuvre est étroite. À l’inverse, lorsqu’il s’agit des puissants, la justice devient lente, fragmentée, procédurale, parfois tout simplement absente. Les affaires se diluent, se prescrivent, se morcellent jusqu’à perdre leur sens. Non parce que les faits manquent, mais parce que leur traitement devient politiquement risqué.

Cette asymétrie alimente une perte de confiance profonde. Non seulement envers la justice, mais envers les institutions dans leur ensemble. Quand les citoyens constatent que certaines figures semblent évoluer durablement hors de portée du droit commun, ils cessent de croire à l’égalité des règles. La loi n’apparaît plus comme un socle collectif, mais comme un instrument à géométrie variable.

Le danger est là. Ce n’est pas seulement l’injustice qui menace la démocratie, mais le cynisme qu’elle engendre. Car lorsque les citoyens ne croient plus à la justice, ils ne cherchent plus à la défendre. Ils se replient, se radicalisent, ou se détachent complètement du débat public. La démocratie ne s’effondre alors pas sous les coups d’un adversaire extérieur, mais par érosion intérieure, minée par l’idée que tout est joué d’avance.

La question posée par l’affaire Epstein et ses ramifications dépasse donc largement les individus impliqués. Elle touche à la survie même du contrat démocratique : peut-on encore parler de démocratie lorsque la justice semble s’arrêter là où commence le pouvoir ?

Conclusion

L’affaire Epstein ne se résume pas à un scandale sexuel parmi tant d’autres. Elle agit comme un révélateur brutal d’un déséquilibre plus profond : celui d’un système où la vérité devient fragmentable, négociable, ajournable dès lors qu’elle menace les cercles du pouvoir. Ce que cette affaire expose, ce n’est pas seulement l’existence de crimes, mais la difficulté structurelle à les juger pleinement lorsqu’ils touchent des hommes riches, influents, protégés par des réseaux politiques, économiques et médiatiques.

À force de procédures morcelées, de documents caviardés, de silences institutionnels et de réponses agressives aux questions légitimes, un message implicite s’installe : certaines vérités sont trop coûteuses pour être poursuivies jusqu’au bout. Et lorsque la justice recule, ce n’est pas seulement une affaire qui s’efface, c’est la confiance collective qui se fissure.

La question finale n’est donc ni partisane ni circonstancielle. Elle concerne le cœur même de nos démocraties et mérite d’être posée sans détour :

dans une démocratie, que vaut la justice lorsqu’elle s’arrête aux portes du pouvoir ?

*****

Photo : Mar-a-Lago, Palm Beach, Floride 1997. © Davidoff Studios - Getty Images

*****

Afficher toutes ses publications